Все знают, что Байкал — самое глубокое озеро в мире с древней историей и неповторимой природой. Но ещё в середине XIX века учёные считали его абсолютно рядовым водоёмом, в котором и жизни-то почти нет. А ещё все были уверены, что никакой древней истории у Сибири нет и быть не может.

И вдруг в 1870-е годы из Иркутска начали приходить новости одна удивительнее другой: в Сибири нашли стоянку людей каменного века, Байкал оказался самым глубоким озером в мире, живущие в нём организмы совершенно уникальны. За большинством открытий стояли пять человек с удивительно похожей судьбой: все они были участниками польского восстания 1863 года, все оказались в сибирской ссылке и с невероятной энергией взялись за исследование этого малоизученного края.

«Естествоиспытатель, участник восстания, иду в Сибирь на каторгу»

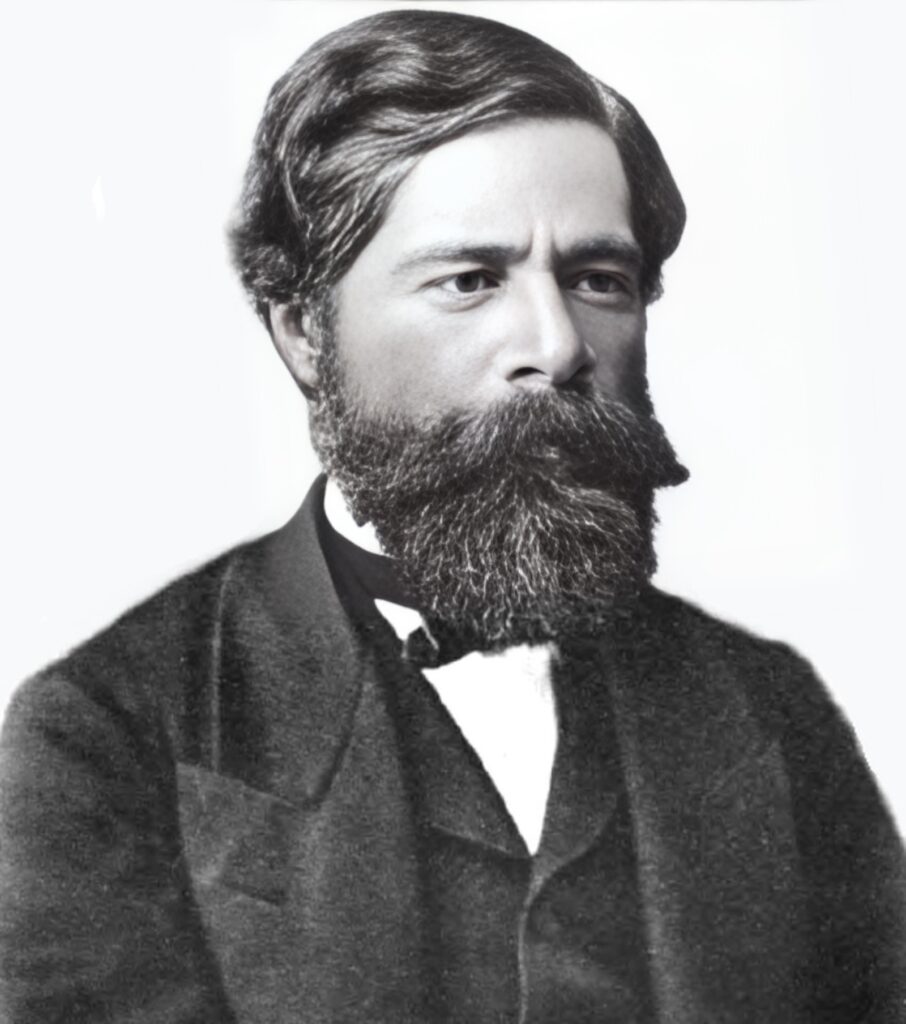

Ян Черский родился в 1845 году в дворянской семье в Виленской губернии — сегодня это часть Витебской области Беларуси, почти граница с Литвой. А за полвека до его рождения этот край был частью Речи Посполитой — государства с очень пестрым этническим составом, которое поглотили его соседи. В одной деревне там могли говорить сразу на множестве языков, а сам Черский свободно владел польским и русским, выучил немецкий, французский и английский, но родным всё же считал беларусский язык. Уже из сибирской ссылки он писал: «Я тут ужо абрусеў и стаў забывацца роднай беларускай мовы».

Когда в 1863 году поляки, беларусы, украинцы и литовцы поднялись на борьбу за возрождение независимости Речи Посполитой, Черский был 18-летним студентом Виленского института. Он бросил учёбу и сбежал в один из партизанских отрядов, но всего через месяц попал в плен к россиянам. Суд лишил его дворянского звания, конфисковал имущество и приговорил к бессрочной солдатской службе на Дальнем Востоке.

До Дальнего Востока ему предстояло пройти пешком несколько тысяч километров. Недалеко от Тобольска колонна Черского догнала другую группу арестантов. На совместном привале, пока остальные изнывали от усталости и жары, один из ссыльных вдруг развил кипучую деятельность. Он начал выкапывать из оврага какие-то камни, разглядывать и сортировать их по коробочкам, которые нёс в походной сумке. Черский с интересом наблюдал за ним. Вдруг незнакомец вытащил из оврага какую-то ракушку и воскликнул:

— Она, несомненно она! — и добавил два незнакомых Черскому слова на латыни. Незнакомец обернулся в поисках кого-нибудь, с кем можно было поделиться радостью и увидел Черского.

— Посмотрите, несомненно она. Никак не ожидал встретить её здесь. Находил других, но эта! — тут он спохватился и предложил: — Да вы прыгайте сюда.

Черский сразу же спрыгнул, взял из рук незнакомца ракушку и начал слушать удивительный рассказ о том, как миллионы лет назад на этом месте плескалось тёплое море, в котором плавали необычные существа. Вдруг незнакомец спохватился:

— Простите, не представился. Александр Чекановский, естествоиспытатель, участник восстания, иду в Сибирь на каторгу.

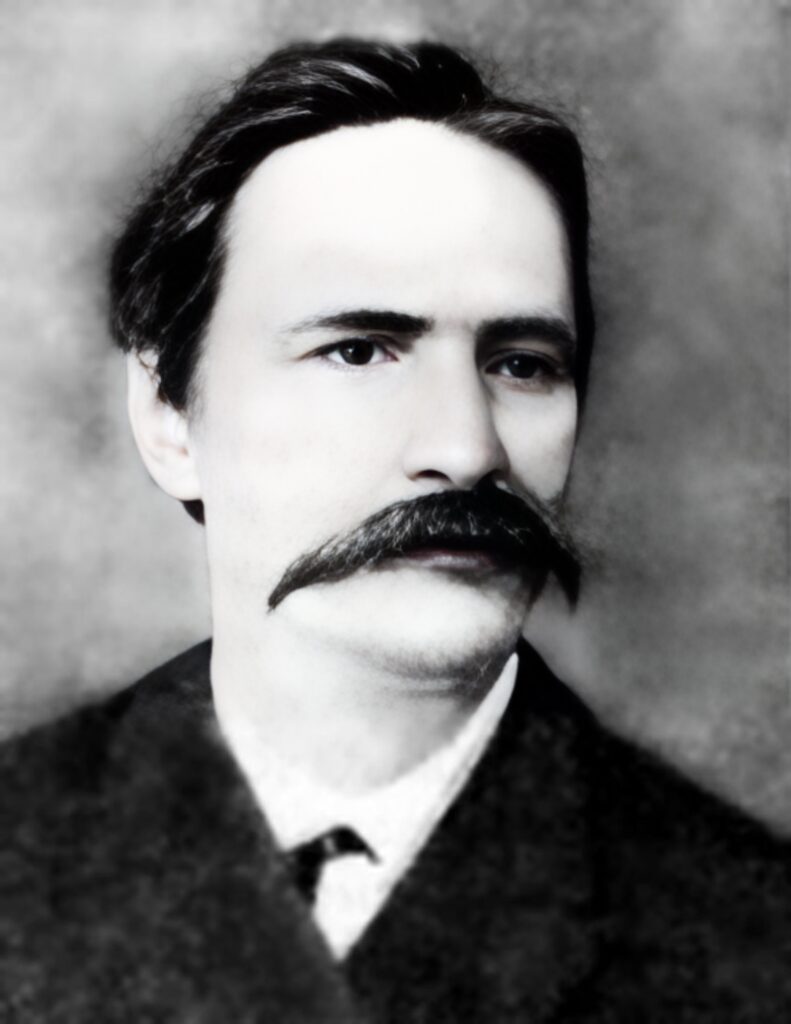

Чекановскому тогда едва перевалило за 30, а родился он в семье учёного-энтомолога в Волынской губернии. По настоянию отца он выучился на врача в Киевском университете, но его настоящей страстью была геология, поэтому следом он поступил на отделение минералогии Дерптского университета. Однако из-за бедности учёбу пришлось бросить и Чекановский пошёл работать в компанию, которая тянула телеграфную линию из России в Индию — больше ради путешествий, чем ради денег. 1863 год застал его в Киеве, он вступил в отряд повстанцев и тоже попал в плен к россиянам. Его приговорили к 12 годам каторги и бессрочной ссылке. По дороге он уже собрал внушительную коллекцию горных пород и насекомых, которых изучал с помощью самодельной лупы.

С того дня, пока колонны шли вместе, Черский всё время проводил в компании Чекановского, впитывая от него новые знания. Но недалеко от Омска партии ссыльных расстались. На прощание учёный подарил Черскому свои книги по геологии, а сам отправился дальше на восток.

Оставшись один, Черский снова впал в уныние. Перспектива до конца жизни служить в казарме где-то на краю света его не радовала. Но ещё до отправки в Сибирь мать успела передать сыну пальто со вшитыми в подкладку золотыми монетами. В Омске Черский подкупил на эти деньги жандармского начальника, и тот разрешил остаться там. Так началась его служба в Сибири.

«В крестьянской одежде и в мужицкой избе, но бодрый духом и занятый исследованием окружающей местности»

В это время в Омск из очередной экспедиции вернулся естествоиспытатель Григорий Потанин. Услышав, что в городе есть солдат, знающий иностранные языки, он заинтересовался и пригласил Черского в гости. В первую же встречу между ними возникла дружба. Потанин познакомил Черского с омскими учеными, уговорил их взять, а армейское начальство — отпустить молодого человека в экспедицию по окрестностям города. Результат превзошёл все ожидания: Черский собрал впечатляющую коллекцию окаменелостей.

Но совсем скоро Потанина арестовали. Учёного обвинили в областничестве.

Что такое областничество

Областниками называли общество сибирских интеллектуалов, которые выступали за создание в России федерации, в которой каждый регион обладал бы автономией: собственным парламентом и правительством, сам бы принимал законы, проводил налоговую и социальную политику, а федеральному центру оставлял лишь вопросы обороны, дипломатии и проекты государственной важности.

Потанин провел три года в тюрьме, затем его отправили на пятилетнюю каторгу.

Черский тяжело переносил и арест Потанина, и монотонную, бессмысленную казарменную службы. Однако со службы его через несколько лет уволили из-за больного сердца. Вернуться домой было нельзя, но теперь он хотя бы мог распоряжаться личным временем по собственному усмотрению. Черский зарабатывал на жизнь репетиторством, а в свободное время продолжал экспедиции по окрестностям Омска и писал труд о геологической истории этого края.

Тем временем Александр Чекановский отбывал ссылку недалеко от Братска. Во время этапа он заболел тифом, едва выжил. После этого учёный до конца жизни боролся с тяжёлыми нервными приступами. В ссылке он занимался крестьянским трудом, а в свободное время совершал экспедиции в районе Братска. «Ландшафт такой величественный и великолепный. В суровой торжественности расстилается тяжелая, однообразная, мрачная страна. На тёмном фоне хвойных лесов и чёрных утёсов выделяется только тёмно-синяя мощная река, более величественная, более суровая, более жуткая и более дикая, чем всё окружающее» — описывал Чекановский Ангару.

Чекановский организовал первые в Братске регулярные метеонаблюдения, исследовал геологическое строение ангарских берегов, и открыл окаменевшие организмы возрастом 430 миллионов лет — того времени, когда жизнь ещё только выбиралась из океана на сушу.

Однажды через края, в которых жил Чекановский, проходила экспедиция Фридриха Шмидта — известного естествоиспытателя и университетского приятеля Чекановского. Зайдя в дом, Шмидт увидел своего товарища «в крестьянской одежде и в мужицкой избе, но бодрого духом и занятым исследованием окружающей его местности». Узнав, какие масштабные исследования проводит Чекановский в ссылке, Шмидт привлёк всё своё влияние в научных и властных кругах, чтобы перевести его в Иркутск, где он мог бы заниматься наукой в полную силу.

Узнав о переезде друга в Иркутск, Черский тоже подал прошение на переезд. Он обещал, что на новом месте займётся исследованием Прибайкалья, а в подтверждение своих слов приложил к письму свой труд об омских окаменелостях. Получив добро, он перебрался в Иркутск, где к тому времени помимо Чекановского обосновались ещё трое их товарищей по восстанию — Бенедикт Дыбовский, Виктор Годлевский и Миколай Витковский.

Кем были Дыбовский, Годлевский и Витковский?

Дыбовский родился в дворянском имении недалеко от Минска. До восстания он был профессором зоологии Варшавского университета, а в 1863 году вошёл в состав повстанческого правительства Литвы и Беларуси. После разгрома восставших его приговорили к казни, но из-за заступничества научного сообщества заменили её забайкальской каторгой. На каторге Дыбовскиий познакомился с Виктором Годлевским — польским дворянином, который до восстания управлял своим имением в Мазовии, посвящая свободное время изучению местной фауны. Оба ученых сразу нашли общий язык и стали проводить исследования вместе. Витковский же родился в очень бедной семье в Витебской губернии. У его родителей не было денег даже на начальную школу, поэтому с детства ему пришлось учиться самому. На момент восстания он был 19-летним юношей, который умел только читать и писать, но зато здесь, в сибирской ссылке в окружении ученых товарищей, он быстро нагонял упущенное.

«Отодвинули историю Прибайкалья на тысячелетия вглубь веков»

В XIX веке учёные были уверены, что по-настоящему древней истории у Сибири нет. Общим мнением было, что люди заселили её уже в железном веке — максимум пару тысяч лет назад. Более того, во всей России тогда не было известно ни одного памятника каменного века.

Всё изменилось, когда в 1871 году в Иркутске рабочие при раскопке котлована натолкнулись на бивни мамонтов. Они позвали учёных, Черский и Чекановский сразу же остановили стройку и начали научные раскопки. Оба думали, что копают очередной могильник древних животных, но вдруг обнаружили в земле каменные ножи и стрелы. Это означало, что в Сибири жили люди каменного века.

Одной этой находкой Черский и Чекановский разом отодвинули историю Прибайкалья и всей России на тысячелетия вглубь веков. Иркутские газеты вышли с сенсационной статьей: «При постройке военного госпиталя вырыто несколько каменных стрел, глиняных изделий, изделий из мамонтовых бивней, пробуравленные клыки оленя. Находка эта относится к каменному периоду».

Но больше всего Черского влекли горы. Доверив археологию Витковскому, он начал свою саянскую эпопею: на экспедиции ушло несколько лет. Черский терпеливо исследовал одну долину за другой, изучал хребет за хребтом и добывал каменные породы. Зимой в Иркутске он изучал и систематизировал находки. Учёный открыл, что Тункинская долина — часть того же земного разлома, что и Байкал. Сегодня мы уже знаем это точно и называем этот разлом Байкальским рифтом. Черский доказал, что тысяча километров горных хребтов между Алтаем и Байкалом имеет общее происхождение и являются единой горной страной — Саянами.

Недалеко от Нижнеудинска Черский обнаружил в пещерах остатки животных ледниковой эпохи, но не просто кости, а хорошо сохранившиеся в вечном пещерном холоде мягкие ткани и шерсть. Полтора месяца Черский почти безвылазно провёл в нижнеудинских пещерах и заработал сильный ревматизм, который мучил его до конца жизни. Но результат раскопок был потрясающим: учёному удалось создать самое полное на тот момент представление о сибирской природе в ледниковую эпоху.

«Rhodophthalmokytodermogammarus cinnamomeus»

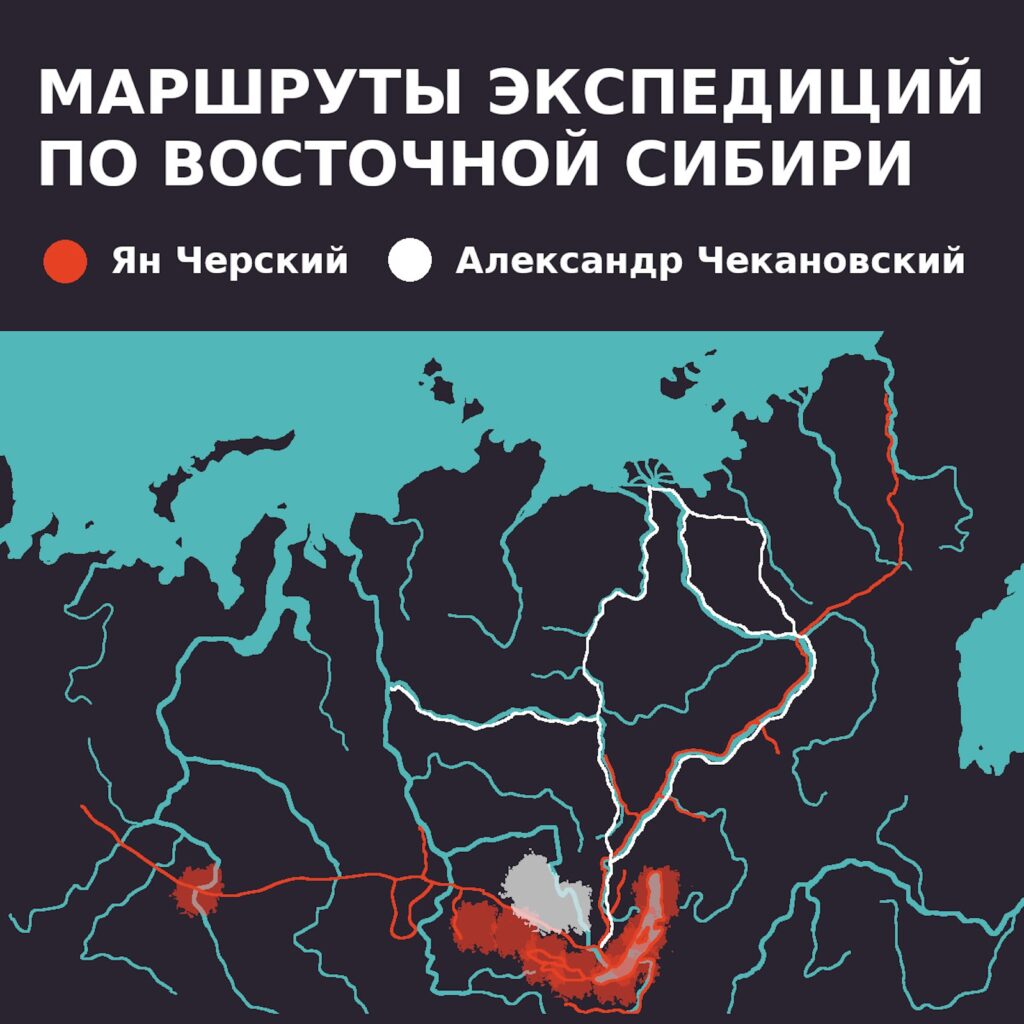

Чекановский в это время доказал, что низины между Ангарой и Саянами — это ложе древнего юрского моря. Его открытия подтверждали догадку Черского о том, что Саяны в ту эпоху были границей моря и материка. Забравшись ещё дальше на север, Чекановский открыл крупнейший в России Тунгусский угольный бассейн и залежи графита, спустился по Лене до Арктики и нанёс на карту приполярные области, знания о которых у учёных тогда были весьма смутными.

Витковский же с головой ушёл в археологию. Он открыл несколько новых археологических памятников по берегам Ангары и рассказал миру о Китойской культуре возрастом в восемь тысяч лет. Люди этой культуры были первыми протомонголоидами Сибири. Они вырезали из камня и кости искусные украшения, рисовали на скалах картины — петроглифы, а судя по богатым погребениям, разработали сложную систему представлений о загробном мире.

Витковский доказал, что древние люди оказались в Прибайкалье не случайно, а жили здесь повсюду на протяжении тысячелетий. В свободное от экспедиций время учёный работал смотрителем Иркутского краеведческого музея и исследовал его богатые коллекции. Когда музей погиб из-за пожара, Витковский взвалил на свои плечи титанический труд по восстановлению утраченных коллекций.

Дыбовский сосредоточился на исследовании байкальской фауны: он поймал и описал более 400 видов водных животных Байкала. С удивлением учёный обнаружил, что абсолютное большинство из них нельзя отыскать ни в одном справочнике — оказалось, что кроме Байкала эти виды не водятся больше нигде на планете. Так Дыбовский впервые открыл миру эндемичную байкальскую фауну и заложил основы байкальской лимнологии. Учёному приходилось проявлять изрядную фантазию, чтобы придумывать всё новые имена своим бесчисленным находкам. Так среди байкальских обитателей появились виды с забавными названиями вроде «rhodophthalmokytodermogammarus cinnamomeus» или «zienkowiczikytodermogammarus zienkowiczi», которыми обозначают рачков-гаммарусов.

Годлевский же занимался измерением глубины Байкала. Для этого зимой он прорубал лунки в разных частях Байкала и опускал в них специальное оборудование. Обычная практика опускать на дно верёвку с камнем, пока она в него не упрется, на таких огромных глубинах не работала, поэтому ученому пришлось изобрести несколько собственных инженерных решений. Но результат исследований превзошёл все ожидания: оказалось, что озеро имеет глубину в сотни метров.

К сожалению, Годлевский так и не нашёл место с максимальной глубиной в 1642 метра, о нём учёные узнали лишь спустя сотню лет, но даже открытые им 1240 метров поразили современников и открыли миру самое глубокое озеро планеты. Помимо глубины Годлевский изучал ещё и температуру озера. Оказалось, что Байкал насыщен жизнью именно благодаря уникальному температурному режиму. Обычно в озёрах подобного типа кислородом насыщена лишь стометровая толща воды на самом верху, а ниже идёт сероводородный пояс, непригодный для сложно устроенной жизни.

Но Байкал удачно расположился в таком климатическом поясе, при котором его верхние слои дважды в год, весной и осенью, проходят через температуру +4°C. Пресная вода при этой температуре достигает максимальной плотности и устремляется вниз, принося на дно кислород. Благодаря этому перемешиванию Байкал насыщен сложной жизнью до самых глубин. Кроме того, кислород является сильным окислителем, из-за которого умершие организмы быстро разлагаются и вода не мутнеет.

«Хоронят богатство женской души в кучах тряпок»

Черский так загорелся рассказами Дыбовского и Годлевского о Байкале, что решил сам исследовать его геологию. За два года он обошёл озеро вокруг, пристально изучив каждый мыс и составил первую геологическую карту Байкала. Изучая горные хребты вокруг озера, учёный обнаружил на высоте 300 метров древние намывные террасы.

Это означало, что в прошлом уровень воды в озере был выше. Следом Черский доказал, что менялось и место стока воды из Байкала: в разные времена из Байкала вытекали реки Лена, Голоустная и Иркут. Изучая дюны Баргузинской долины, учёный выяснил, что в прошлом она была большим байкальским заливом.

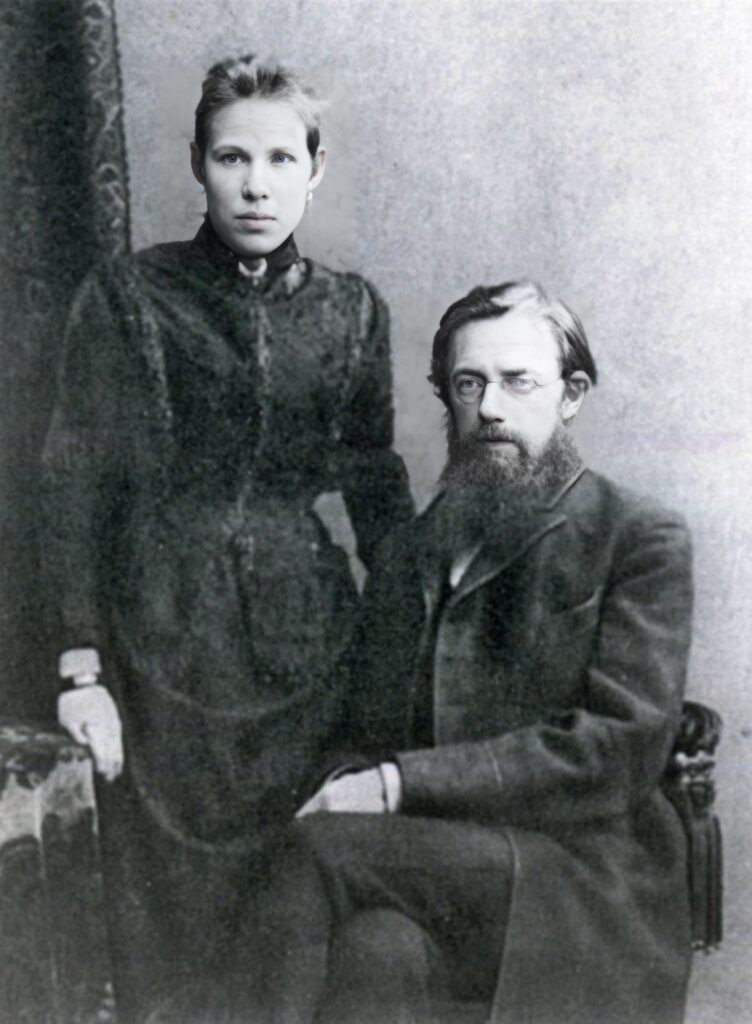

В байкальской экспедиции Черского уже сопровождала его супруга — Мавра Черская. Мавра родилась в семье иркутского мещанина. Когда дочери было 19 лет, родители наняли для неё репетитора, чтобы он обучил девушку грамоте — им оказался Черский. Сам ещё весьма молодой, но с необычным жизненным опытом за спиной, учёный страстно увлек девушку своими рассказами об экспедициях. Мавра влюбилась в него и на всю жизнь стала его неизменной спутницей во всех путешествиях, «женщиной-другом, которая обогрела этого полубольного труженика своей любовью и поддержала его», — как писал один из участников экспедиций.

Со временем Мавра Черская освоила естественные науки и сама стала одной из первых женщин-учёных Сибири, ломая стереотипы современников о роли женщин в науке. «Черский неоднократно рассказывал мне, что удивлялся способностям жены, причём искренне сожалел, что до сих пор столь несправедливо и с такой потерей для общего развития знаний хоронят богатство женской души в кучах мусора и тряпок», — писал Дыбовский.

«Я сделал распоряжение, чтобы экспедиция не прерывалась»

Каждая новая экспедиция серьезно стачивала здоровье учёного. Один из коллег Черского писал: «Он до того изломан жизнью, в нём столько нервного, болезненного, он смотрелся таким хилым, что становилось жалко его до боли». Когда дело дошло до того, что исследователю из-за нагрузок стала грозить слепота, супруга уговорила его взять перерыв в полевых работах и заняться обработкой музейных коллекций. Черский согласился, и с разрешения царских властей на пять лет супруги поселились в Петербурге.

По дороге до столицы Черский провел геологические исследования вдоль всего Сибирского тракта от Байкала до Урала. В Петербурге учёный работал в Академии наук, обрабатывал музейную коллекцию сибирских мамонтов и носорогов, а параллельно писал труд о геологической истории Сибири. Но сердце его всё время рвалось обратно: «Что касается меня, то я не намерен уезжать из Сибири навсегда, так как страна эта меня заинтересовала, и потому я, вероятно, никогда её не покину».

Черский мечтал вернуться в Сибирь, дойти до Лены, где в своё время остановился Чекановский, а потом уйти ещё дальше и исследовать бассейн Колымы. Так он мог бы продолжить исследования Арктики, которые начал, но не успел завершить его друг. В 1876 году 44-летний Чекановский умер во время одного из своих нервных приступов, заработанных во время ссыльного этапа.

В 1891 году Черский вернулся в Иркутск, чтобы оттуда отправиться на Колыму. Задача перед экспедицией стояла очень сложная: пройти и максимально подробно описать огромный и труднопроходимый горный район, попутно собрав коллекцию местных камней, флоры и фауны. В этот раз вместе с ним в экспедиции была не только жена Мавра, но и 12-летний сын Александр, который играл в экспедиции важную роль: он выучил якутский язык и разговаривал с местными жителями, вёл походные записи и делал зарисовки горных хребтов.

Колымская экспедиция с самого начала была тяжёлой. Ещё на пути до Якутска Черский писал: «Для того, чтобы затруднить и замедлить наше передвижение, казалось, сочетались все неблагоприятные условия: болезнь, голодные лошади и невообразимо скверная дорога». От Якутска же следующие две тысячи километров предстояло идти и вовсе почти без троп. Немалые убытки мы потерпели от густоты леса, по которому доводится прокладывать дорогу нашему каравану: ломается всё, что только может быть изломанным. Не обходится без порядочных царапин на лице и руках. Дожди преследуют нас и затрудняют переправы через реки«, — писал Черский.

По дороге учёный подробно описал местные горные хребты и собрал богатые коллекции минералов и ископаемых животных, открыл несколько месторождений полезных ископаемых, которые разрабатывают и до сих пор. Как и Чекановский до него, Черский закрасил на карте белое пятно, сопоставимое с размерами целой страны.

Из-за проблем с доставкой припасов учёным пришлось провести голодную зимовку: «Муки и свечей у нас почти нет — в срок не доставили — вот и всё; ржаной хлеб я никогда не любил и не ел, а теперь он служит десертом, только жаль, что такой десерт подаётся не более одного раза в неделю. Тем не менее, живём весело и не унываем».

На фоне голода у Черского обострился туберкулёз, встал вопрос об остановке экспедиции, но учёный решил идти дальше. Близким он сказал: «Смерть меня не страшит: рано ли, поздно ли, но всем одна дорога, я могу только радоваться, что умираю здесь. Через много-много лет какой-нибудь геолог найдёт, может быть, мой труп и отправит его с какой-нибудь целью в музей и, таким образом, увековечит меня».

До лета экспедиция сплавлялась вниз по Колыме. Сперва Черский сам составлял карты и собирал коллекции, но в июне ослаб настолько, что мог только просить об этом супругу и сына. Одна из последних записей в его дневнике: «Я сделал распоряжение, чтобы экспедиция не прерывалась до Нижне-Колымска даже в том случае, когда настанут мои последние минуты. Я радуюсь тому, что успел познакомить жену с целью моих исследований и подготовить её настолько, чтобы она сама могла после моей смерти закончить экспедицию».

25 июня 1892 года 47-летний учёный умер. Из дневника Мавры Черской в тот день: «Боюсь, доживёт ли муж до завтра. Боже мой, что будет дальше?! Всю ночь мой муж не мог уснуть: его мучили сильные спазмы, сделалась сильная одышка. Пристать к берегу нельзя, потому что крутые яры. Муж умирает».

Мавра Черская похоронила супруга на берегах Колымы и вместе с сыном продолжила экспедицию. «Его жена вела все наблюдения, и на неё легла окончательная обработка материала и вывод. Этот труд специальная комиссия признала за лучший в числе выполненных в северных пределах Сибири», — писал Дыбовский.

«Черскому и другим исследователям Сибири от соотечественников Польши»

Пятеро борцов за независимость своей родины потерпели поражение и оказались в сибирской ссылке. Но неисчерпаемая энергия и любовь к познанию сделали их великими учёными. Черский и Чекановский открыли миру геологию Восточной Сибири, Витковский — её древнюю историю, а Дыбовский и Годлевский — уникальность Байкала.

Годлевский после ссылки вернулся в родное имение в Польше, где прожил довольно долгую и спокойную жизнь. Витковский покончил с собой в Иркутске в возрасте 48 лет — обстоятельства его гибели так и остались загадкой. Друзья вспоминали, что перед смертью он горел мечтой доказать, что история Сибири ещё древнее, чем он уже открыл, и готовил новую экспедицию. Его гипотеза подтвердилась — спустя полвека в Мальте нашли стоянку древнего человека возрастом в 24 тысячи лет.

Единственным из пяти, кто всё же увидел Польшу независимой, стал Дыбовский. Он прожил 97 лет, совершил ещё несколько экспедиций в Сибирь и на Дальний Восток, преподавал на кафедре зоологии во Львовском университете и умер в 1930 году. О своих друзьях по сибирской ссылке он оставил воспоминания, которые во многом и легли в основу этой статьи.

Мавра Черская тоже прожила долгую жизнь: после смерти мужа она посетила его историческую родину, а потом переехала в Ростов-на-Дону, где занималась описанием и систематизацией научных фондов. Жизнь их сына Александра сложилась трагически. Он стал зоологом и посвятил себя изучению животных Дальнего Востока. Несколько лет исследовал песцов на Командорских островах, но когда началась Гражданская война, сообщение с большой землёй разорвалось. После двух лет одиночества и тяжёлой борьбы с браконьерами он принял яд.

Памятная доска

Прошло полторы сотни лет. Пятеро бунтарей успели побывать и в списке врагов нашего государства, и в списке его героев.

Мемориальную доску Яну Черскому и другим исследователям Сибири, на фасаде Байкальского музея в 2002 году торжественно установили поляки. На ней было написано: «Черскому и другим исследователям Сибири от соотечественников Польши». Исчезла она в конце 2024 года тихо, без объявлений. В Байкальском музее заявили, что её сняли на время ремонта, а когда вернут — неизвестно.

В 2023 году в Якутске тоже сперва сняли памятную табличку с памятника Черскому и другим польским исследователям Якутии. Затем и сам памятник увезли в неизвестном направлении и пока не вернули. Но когда его устанавливали, значение имело только то, что сделал Черский и его соратники для Сибири. Хочется надеяться, что именно это, а не политическая конъюнктура, будет иметь значение и в будущем. И что вернутся на свои места и памятники, и таблички.

Что ещё почитать об исследователях Сибири:

1) Бенедикт Дыбовский. «Дневники о Сибири и Камчатке». Иркутск, 2021.

2) Аркадий Калимахин. «Ян Черский в Иркутске». Иркутск, 2024.

3) Аркадий Калимахин. «Александр Чекановский в Иркутске». Иркутск, 2022.

4) Александра Голенкова. «Пик Яна Черского». Иркутск, 1980.