КБЖД была частью грандиозного плана по соединению в единое целое европейской России, Сибири и Дальнего Востока. В то время путешествие из Москвы во Владивосток при счастливом стечении обстоятельств растягивалось не меньше, чем на два месяца, и было связано со множеством рисков: от нападения бандитов до природных катаклизмов. Железная дорога могла сократить этот путь до двух недель. После поражения в Крымской войне в середине XIX многим в России стало понятно, что быстрое и надежное сообщение Петербурга с восточными окраинами — это вопрос уже даже не экономического развития, а буквально сохранения страны в ее обширных границах.

В 1891 году началось строительство железной дороги от Челябинска до Владивостока. Строительство такого масштаба — трудная задача, даже если дорогу нужно вести по ровной и сухой степи. Но перед строителями Транссиба стояло гигантское количество сложных препятствий в виде широких рек, болот и горных хребтов. Cамым сложным был 260-километровый обход Байкала с его крутыми берегами и высокими горами.

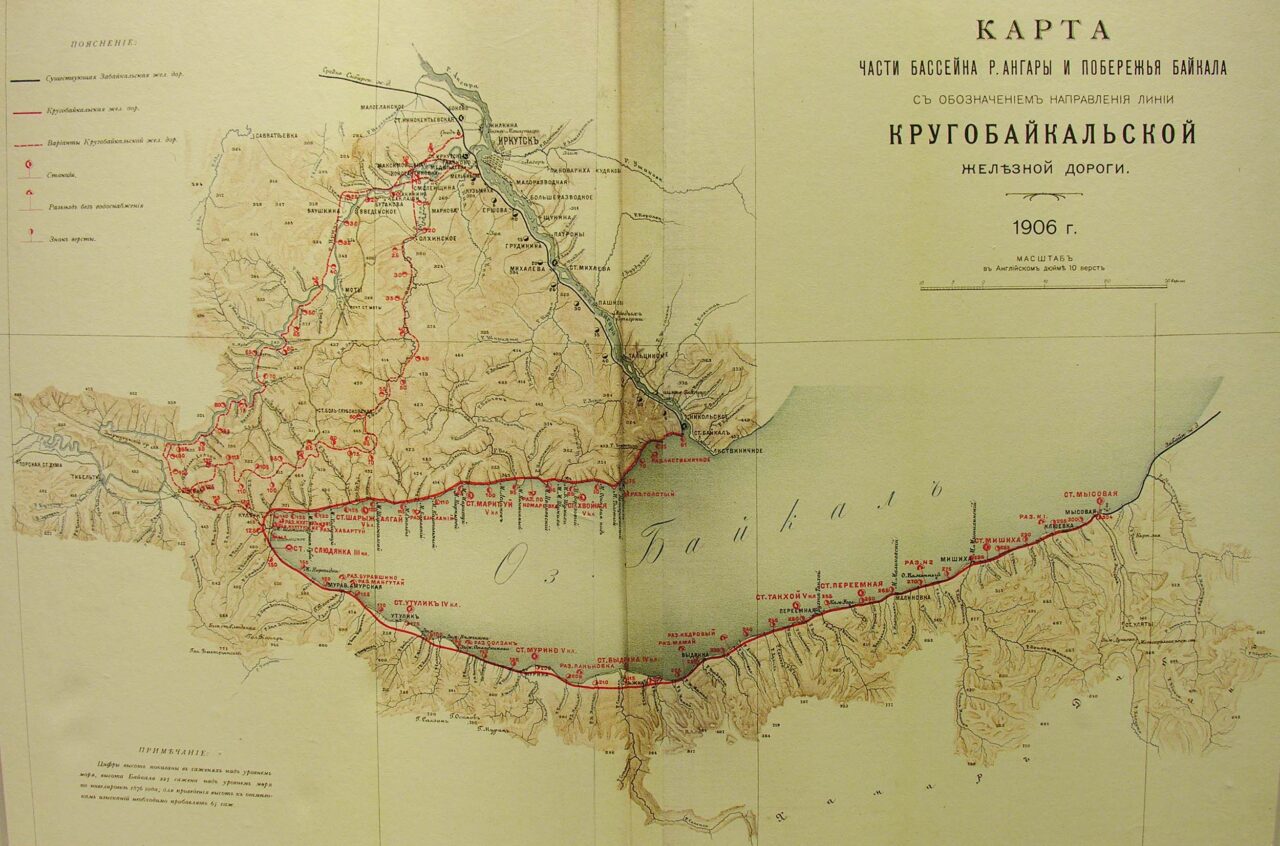

Инженеры предложили четыре варианта решения байкальской проблемы. Понятно было, что Култука от Мысовой дорога пройдет вдоль южного берега озера — это выглядело хоть и сложным, но все же возможным. Но как соединить Култук и Иркутск? Было четыре основных варианта. Первый — вдоль реки Иркут. Его отринули из-за необходимости пробивать многокилометровый тоннель через горный кряж. Второй — вдоль речки Олхи к бухте Крутая Губа на берегу Байкала и далее вдоль озера. Этот вариант тоже отвергли из-за сложного тоннеля. Третий — вдоль пологого северного берега Ангары до Листвянки, а затем вдоль озера до Култука. От варианта пришлось отказаться, так как он требовал строительства чрезвычайно сложного моста через исток Ангары. Наконец, четвертый вариант — вдоль гористого южного берега Ангары до ее истока и затем вдоль берега озера до Култука. Этот вариант поначалу сочли невероятным, но в итоге все же согласовали — все остальные были еще более сложными.

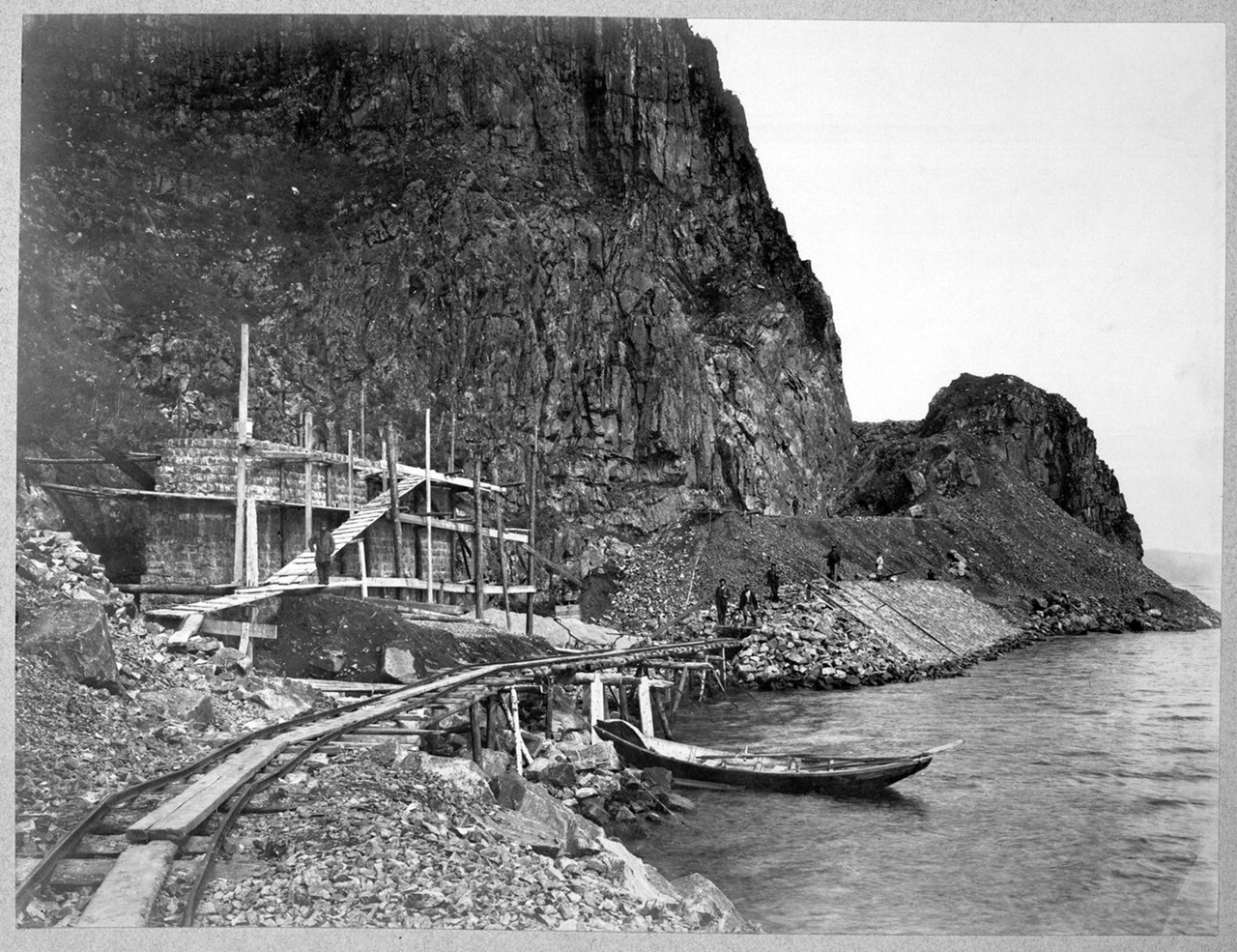

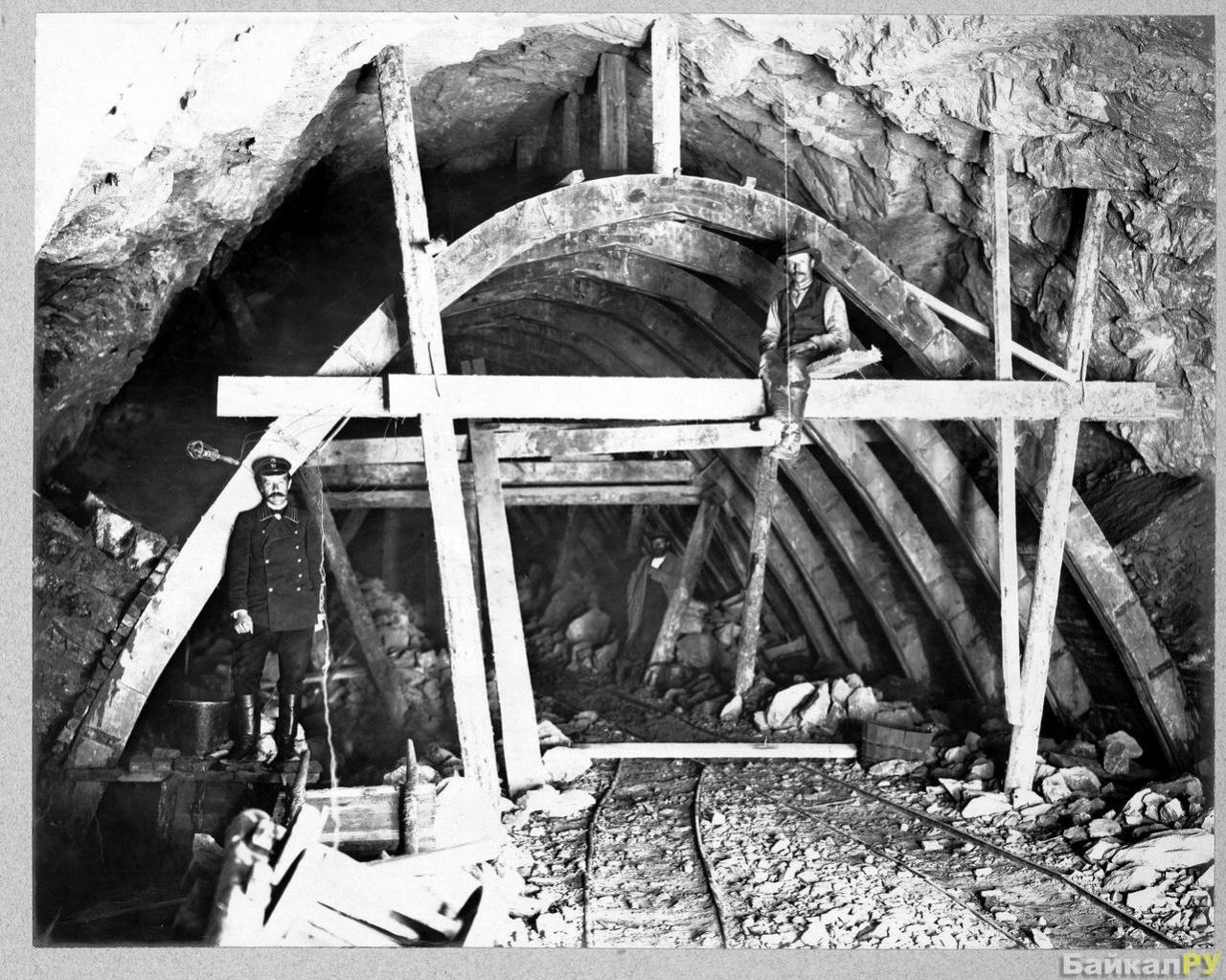

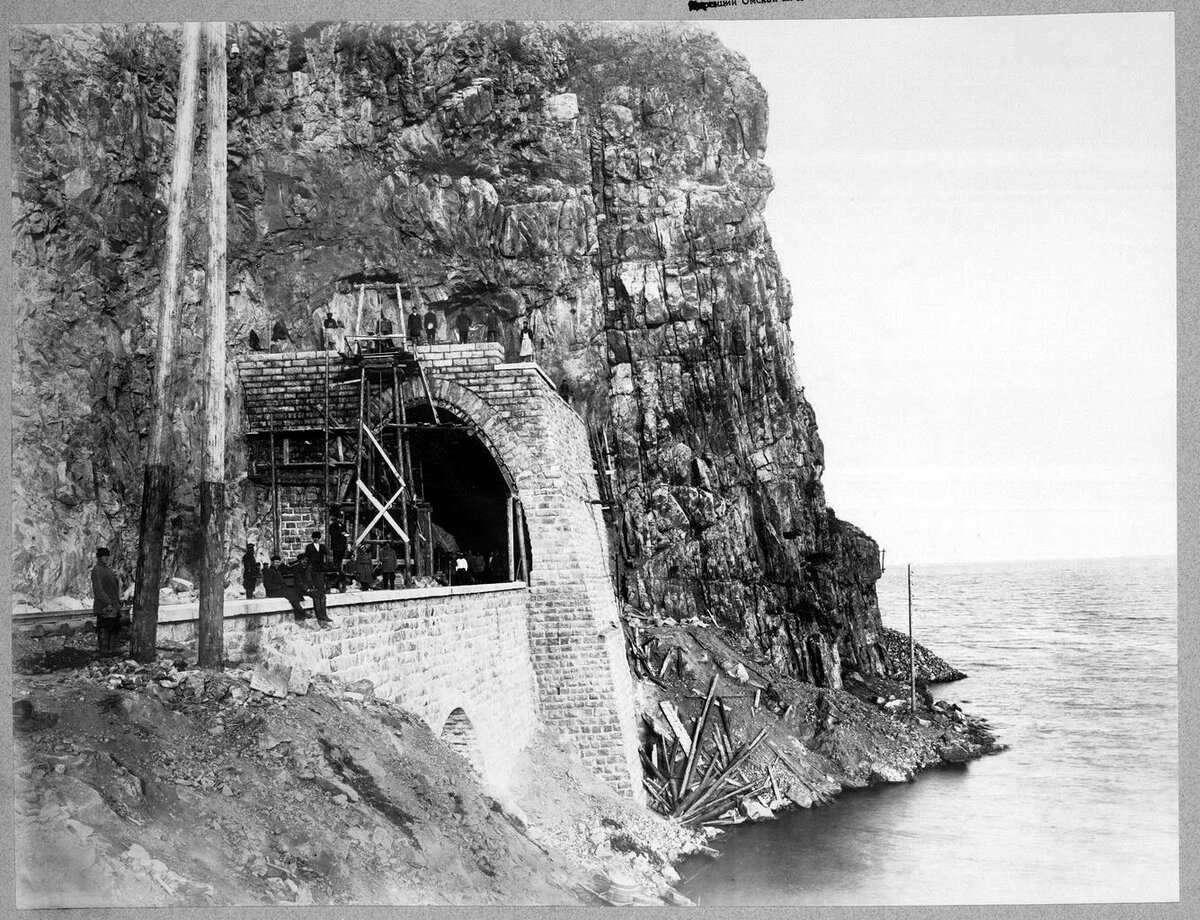

В конечном счете для строительства КБЖД пришлось на 260 километрах пути построить 39 тоннелей длиной от 31 до 778 метров, 55 защитных галерей, 14 км подпорных стенок, 470 мостов, виадуков и водопропускных труб. Строительство каждого километра железной дороги в обход Байкала стоило 250 тысяч рублей. Для сравнения, другие участки Транссиба обходились казне примерно в 100 тысяч за километр.

Строительство продлилось девять лет — с 1896 по 1905 год, в нем приняли участие 43 тысячи человек. Практически все работы вели вручную: с помощью лома, лопаты и тачки. Скалы взрывали динамитом, а затем растаскивали вручную. Часто случались обвалы. В основном из-за них в год на тысячу рабочих приходилось в среднем 150 несчастных случаев. В конечном счете три четверти строителей КБЖД были травмированы, 560 — погибли.

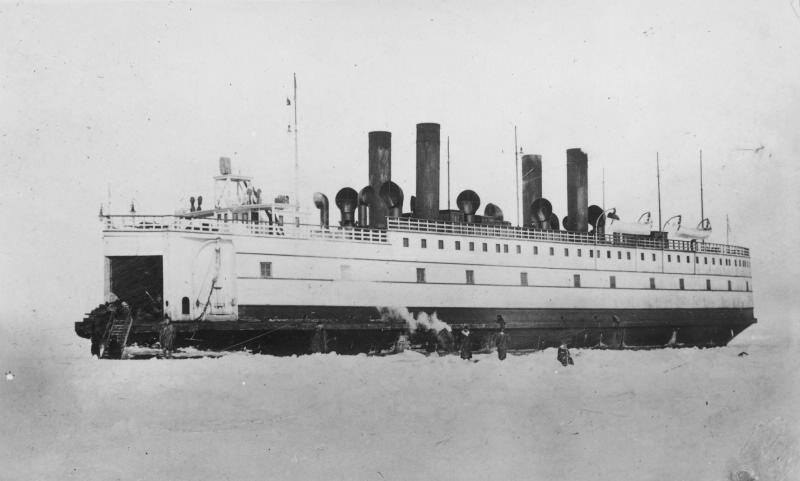

Пока продолжалось строительство КБЖД, поезда через озеро переправляли на ледоколе «Байкал», а пассажиров — на «Ангаре». Но с января по апрель лед был таким толстым, что и ледоколы не могли с ним справиться, так что грузы перекладывали на конные упряжки и везли прямо по льду озера от Танхоя до Листвянки. А так как это был чрезвычайно медленный процесс, то вся пропускная способность Транссиба упиралась в «бутылочное горлышко» байкальской переправы.

Эту особенность учитывали и японские генералы, планировавшие атаку на российские войска и крепости в Китае в январе 1904 года. Они сделали ставку на молниеносный удар: войну нужно было выиграть еще до того, как через Транссиб из европейской России на Дальний Восток подтянутся основные силы. И «бутылочное горлышко» КБЖД играло в этом плане ключевую роль. Атаковав российские войска в конце января, японцы получали три месяца форы, пока Дальний Восток будет фактически изолирован от остальной России. И в общем-то этот план оказался успешным.

Чтобы хоть как-то ускорить переброску войск на восток, российское правительство пошло на беспрецедентный шаг: всего за три недели железную дорогу проложили прямо по льду Байкала от Листвянки до Танхоя. При спуске на лед поезда расцепляли, в каждый вагон впрягали лошадей, и они тянули его 44 км до другого берега. На половине пути даже работала станция «Середина» — единственная в истории железнодорожная станция, построенная прямо на льду. На станции лошади получали корм и отдых, а пассажиры могли пообедать в столовой. За сутки через Байкал перевозили до 220 вагонов, но уже 9 марта движение пришлось прекратить из-за подвижного льда. Всего таким путем удалось переправить с берега на берег около 2000 вагонов.

Тем временем строители лихорадочно приводили КБЖД в рабочее состояние — стройку нужно было сдать на год раньше намеченного срока. И вот 1 октября 1904 года первый поезд прошел мимо Байкала полностью по железнодорожным путям. Еще год дорогой пользовались в экстренном режиме, но 29 октября 1905 года ее открыли уже официально для всех типов поездов.

КБЖД в ее первоначальном виде проработала до 1956 года. Затем, из-за строительства Иркутской ГЭС и подъема воды в Ангаре первые 72 км пути от Иркутска до Байкала разобрали. Новая дорога прошла теперь от Иркутска напрямую к Култуку через Олхинское нагорье. Участок КБЖД длиной в 89 км, от Порта-Байкала до Култука, сохранился, но стал тупиковой веткой, хозяйственная роль которой сводилась к обеспечению нескольких поселков на берегу Байкала. Но сегодня эта дорога вновь переживает свой расцвет — теперь уже как место, куда хотят попасть туристы, чтобы своими глазами увидеть сочетание байкальской природы и таланта зодчих прошлой эпохи.